「おもしろうて、やがて悲しき、」

平成31年4月

「僕はかぐや姫・至高聖所」松村栄子(ページ数はポプラ文庫第版)

遅くまで起きて夜空を見上げると、4月でもまだオリオン座を見ることができる。綺麗な長方形の真ん中に整然と3つの星が並んでいて、見つけるのは容易だ。

しかし、地球上から観測している私たちには、この星座の星たちは綺麗に並んでいるように見えているが、3次元的に考えると全然離れた場所にあるはずである。

星座constellationというのは、心理学の用語では家族の配置を意味する言葉であるらしいが、うわべや見かけと実際が乖離しているという皮肉な意味合いも含まれているのかもしれない。

「至高聖所」

至高聖所と書いてアバトーンと読む。

神殿の奥にある病んだ者が癒される場所。

作中では、夢を病んだ領主と人生を病んだ娘が邂逅しお互いが親子であったことを知り、家族機能を回復し癒されるという演劇を上演しようと企図されるが、その上演の場が重々しい石でできた図書館であった。大学という学問知識の象徴的な場所、中枢と言っても良い場所である。

大学で学び専門を究めることで人は癒され救われることであろう。

鉱物である青金石〈ラズライト〉も、割れば独特のにおいがあるという。(p155)

学問知識は断じて無味乾燥なものではない。

母親が再婚した継父と二人きりになってしまった真穂。

姉に振り回され続けいまだに振り回されている沙月。

観測者からは美しく並んでいるように見えて、実はてんでバラバラな星座のように。

しかし真穂も沙月も大学で学ぶことで回復していくようである。

私も、高校を卒業するまでに心底、家族に疲れ果てていた。しかし、大学に入れたおかげで癒される機会を得ることができたと感じている。

それから、ちょうどこの本を読む直前ころに、親しい人から進学すべきかどうか悩んでいる、という相談を受けた。それに対して「何かの学問を究めることは、理解しがたい世の中について『ああ、そういうことか』という納得感を得て良い人生観を養うことになると思うから、可能な限り行ったほうがいい」とアドバイスしたばかりだった。奇妙なめぐり合わせ。

この小説は私のために書かれたと直感した。

この小説は私のものだ。

読み終えた後、しばらく涙が止まらなかった。

「僕はかぐや姫」

日本語は、しばしば一人称が多彩だと指摘される。

たとえば、小さい男の子に、大人が「僕、大丈夫ー?」などと話しかけるのを見かけることがある。一人称がまだきちんと使えない、とその大人はその男の子を見くびっているわけだ。しかし、意外と子供はそのことに気づき、「いま自分は一人称もろくすっぽ使えない、いたいけな子供として役割を要求されているな」などと冷静に理解していたりする。

女の子の一人称も、受け入れていくのに紆余曲折があるようで。本作の主人公・千田裕生が女の子が使うには中身のない〈僕〉という一人称から、〈わたし〉という一人称を素直な気持ちで受け入れられるようになる内面を描いた小説である。

参加者の女性たちも、自分が使う一人称に自意識過剰になっていた時期があるとのことで、多くの女の子がそうだろう、というところで意見が一致。

司会も、きっと一人称は照れや反発で、〈わたし〉を拒んでいた時期があるという人は多かろうと思っていた。(司会は高校までは関西に住んでいたが、姉は少しふざけて「ウチ」などと言っていた。)

司会はその理由について、女性が面倒な役割を社会的に担わされがちで、それを拒否したい気持ちが根底にあるからだ、と思っていたが、女性参加者から必ずしもそうではないという意見が出た。

本作でも、〈わたし〉をすんなり受け入れることになる明確なきっかけは描かれておらず、男性からはちょっと分からない心情なのかもしれない。

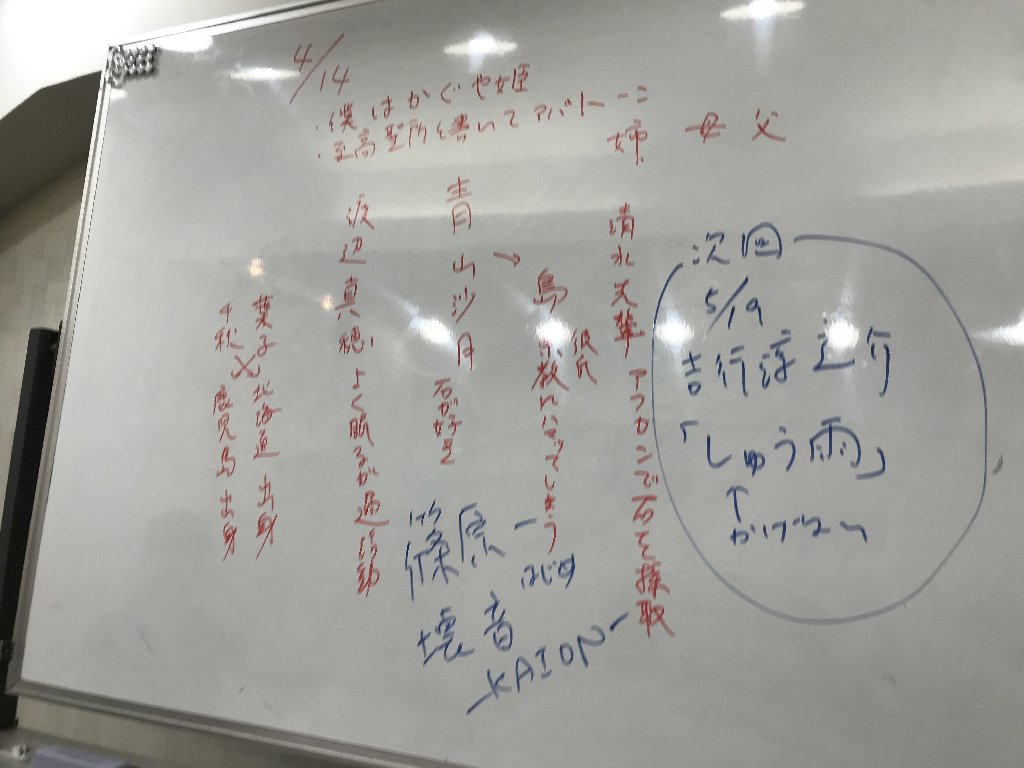

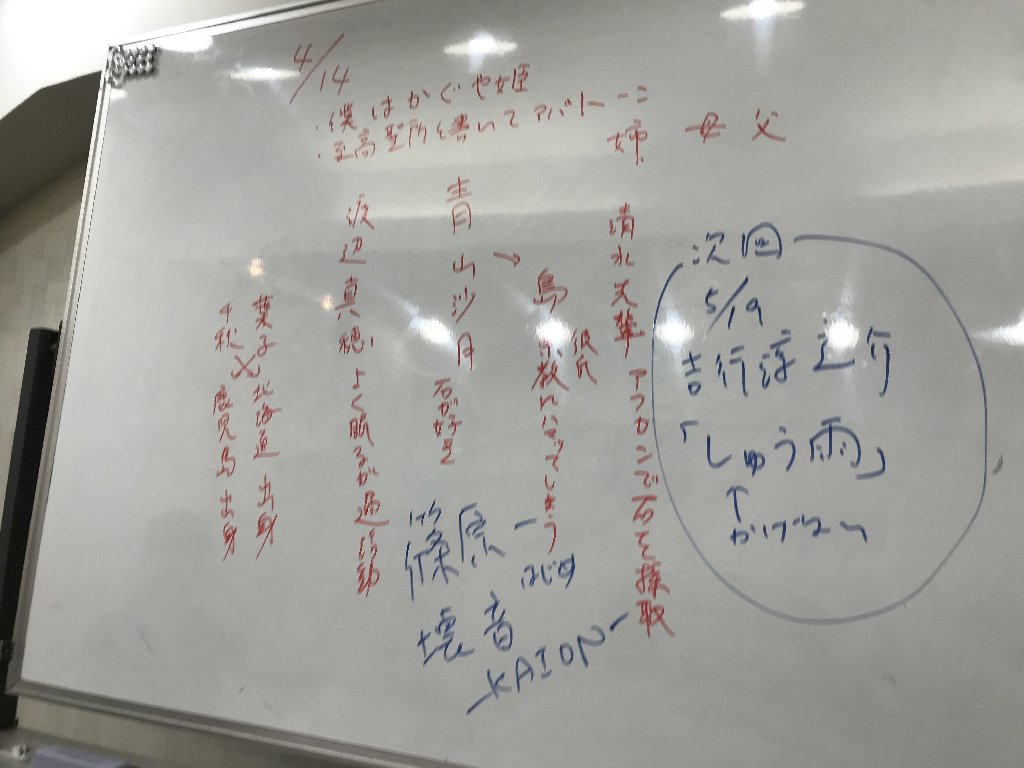

↓おまけ、今回のホワイトボード…

トップページに戻る