「何にこだわろうが自由である、と思って読むと面白い(^_^)」

平成30年12月

「星への旅」吉村昭(新潮文庫))

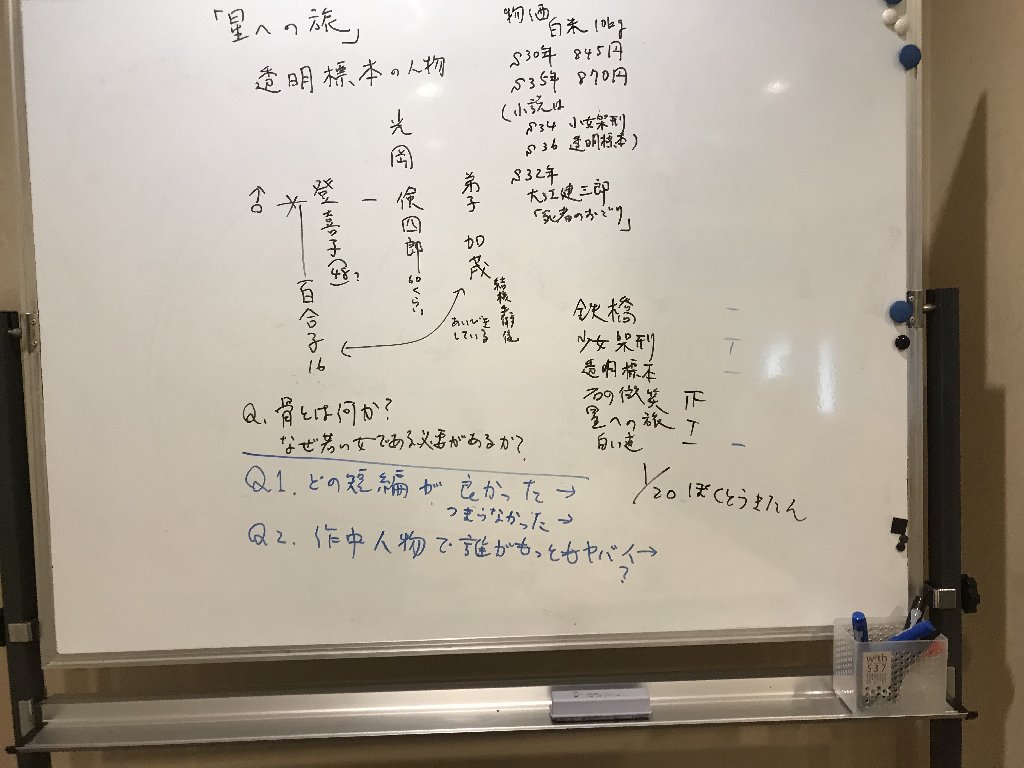

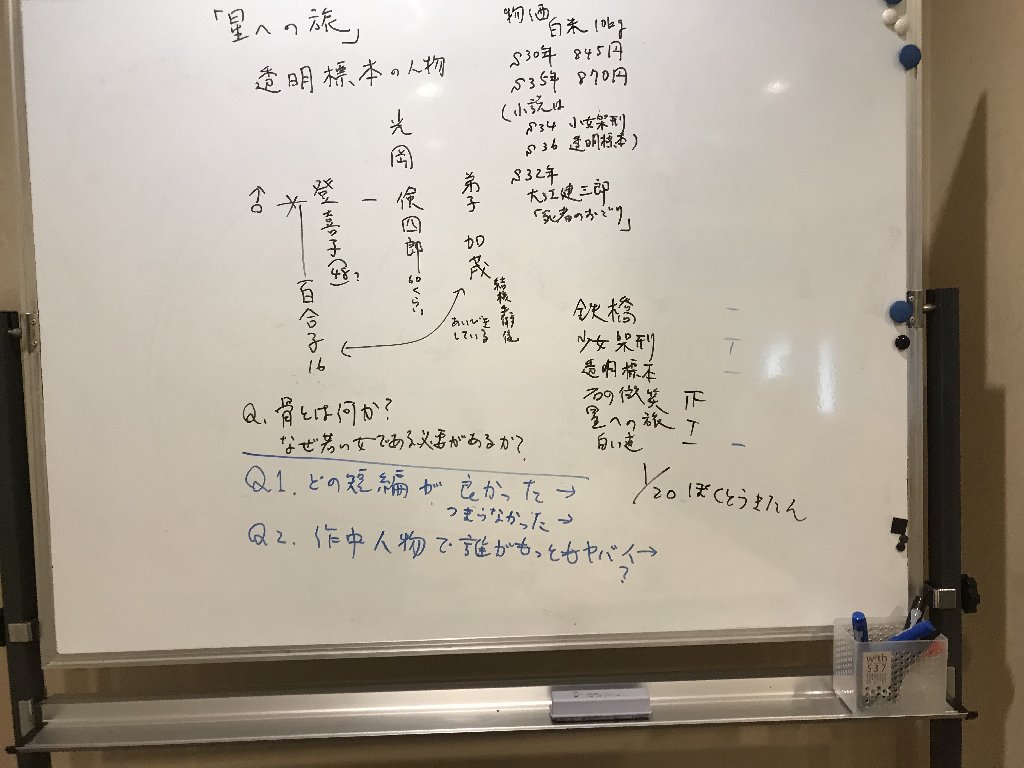

6篇の短編からなるアンソロジー。作者が比較的若い時に書かれたもので、「鉄橋」「透明標本」「石の微笑」は芥川賞候補になっている。

それぞれ味わいが違う作品なのですが、参加者からは、「感情移入ができにくくて、プロットをなぞっただけのようなストーリー」「血が通っていないような印象」といった意見が出た。

死者が死んだあとも意識を持っているという設定になっているので、死の前後について描かれているのがすごいという感想を持った人もいた。

「透明標本」では、骨が透けて見える人体標本を作ることに夢中になる男が描かれる。芥川賞の選考会では、「腐乱死体を解きほぐす職業をこんなに熱心に描いた、その動機がよくわからず」「薄気味悪いイヤな感じがした」と評された。どうしてこんな作品を書いたのか意図がわからないという意見は他にもあったらしい。

しかしながら、私が思うのは、人の趣味や嗜好は必ずしも説明可能・了解可能であるとは限らない、ということだ。たとえば日本を代表する某作家は、足に異様なこだわりを見せていた。それが優れた文学を生んだのであれば、骨に異様なこだわりを見せることがあっても良いではないのか?その動機は了解できないとしても、作品にあらわされた熱は評価されてよいのではないかと思うのだが。

「鉄橋」より。

ボクシングの試合の最中。感覚が研ぎ澄まされて視力も極度に冴え渡っているボクサー・北尾のモノローグ。

「突き出されてくるグローブの新しい黒光りした皮の表面に、細かく皺が寄っているのがはっきりと見てとれる。それもかすかな筋目が、一筋一筋鮮明に見えるのである。」

今回のテキストは、司会が推薦したのだが、本作は興味あるものを虫眼鏡で拡大して見るように、特定の事物に極端に近寄って描いてみせた、稀有な作家による一風変わった作品群だったかもしれない。しかし、この作者は以後、衒いなく広く大衆に受け入れられる佳作を書きつづっていく。それらの作品も、よく吟味してみるとこのフェティシズムに通底するものが感じられるのではないだろうか。

そのことを知ってもらいたくて今回のテキストに取り上げさせてもらった。

参加者からは、作者は大空襲で生き延びたとき、周りに大量の焼け焦げた死体があるのを見て、作者の興味関心が極端に偏るようになったのかもしれない、という意見も出た。

戦争のトラウマは、意外と根深いものなのかもしれない。

↓おまけ、今回のホワイトボード…

トップページに戻る