「」

平成30年9月

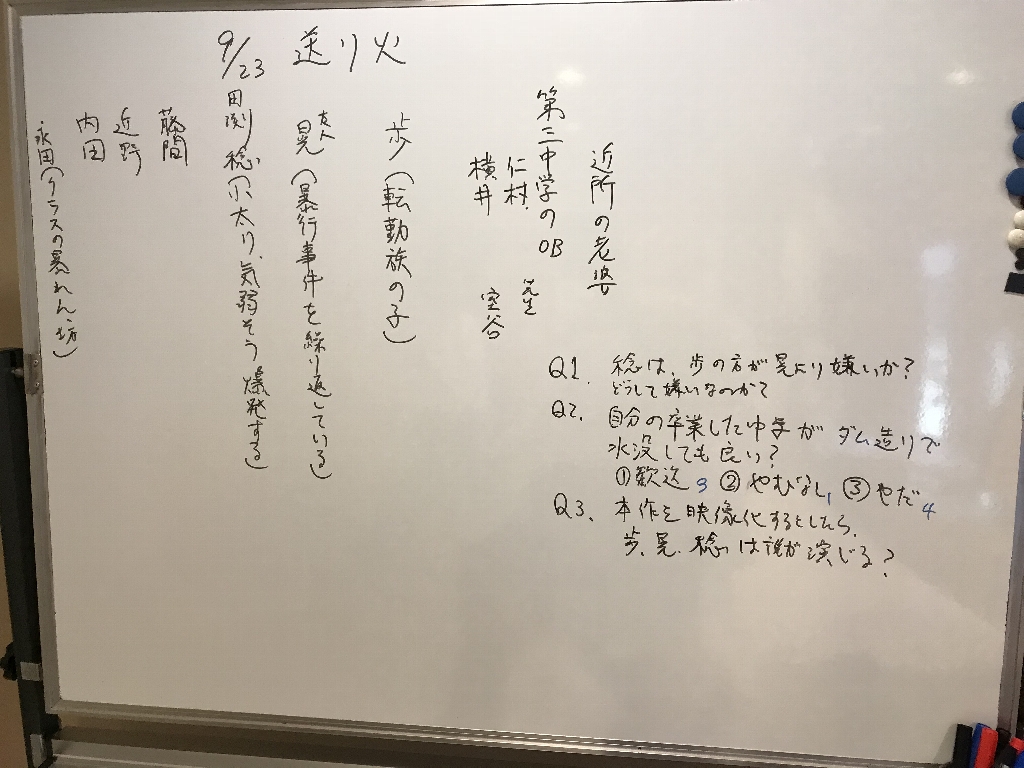

「送り火」高橋弘希(ページ数は文藝春秋誌9月号)

私は時々同窓会に顔を出すのだけれど、いつもある種の居心地の悪さを感じる。

学生当時の人間関係とかしがらみとか、一切合切のネガティブなものが忘れ去られたことになっているというお約束が空気を重くしているように思われるからだ。

ましてや、そこに教師だった人が呼ばれていたりなんかしたら!

告発の衝動に駆られて、何を言ってしまうか分からない。

そんな訳で、私は同窓会がイマイチ苦手なのだ…

さて、「送り火」ですが、主人公は室谷歩という、東京から津軽の田舎(失礼)に越してきた中学生である。彼は何事にもお互いの視線を気にする因習的で陰鬱なこの村のことが好きになれず、いずれまた親の転勤に伴って村を出て行くつもりで、要領よく上辺だけの関係を間に合わせで築いていた。そして、さながら新設されたダムのために水底に沈んだ村を上空から眺める鳥のように、なかば興味本位で田舎の不条理な生活をのぞき見ている。

都会からきたということで特別扱いされることをに慣れ、それを当然だとまで思うようになる。

その歩の物見遊山な、お客様気取りが、グループの中で虐げられていた稔の癇に触り、最後に稔の大爆発を引き起こすことになる。歩は稔によって文字通り血祭りに上げられる。稔に暴行されながら、歩は自分は悠長にダムに水没する村を眺めている鳥ではなく、自分がいままさにこの村に絡め取られて沈んでしまおうとしているのだ、としみじみ悟ったことであろう。

この歩が暴力を加えられる場面は多くの審査員の言葉通り、本当に圧巻である。小説のように文字による芸術創作でなければ、不自然でなく内面の独白や思考のつながり、悔恨驚き憤りなどを描けないであろう。

私は、この小説の後半すぎまでは、のどかで牧歌的な感じでスタンド・バイ・ミーのような感じの作品かと思いながら読み進んでいたら、終盤でなんとも救いようのない結末を迎え、息を飲んだ。それだけ、田舎の因習的社会の泥沼は深いということであろう。

きっと、田舎ではいまだに大都市では想像もできないようなしがらみがあるのだろう。作中の子供たちも、親が肉屋だったり医者だったり。基本的に家業を継ぐということであれば、お互いの不正を暴いたりちょっとした乱暴な行為を咎め立てることはできないのだろう。数十年経ってからでものんきに同窓会を開けないような、息が詰まるような暮らしなのだろうな、と想像する。

会で参加者のみなさんから出た意見。

「マストン、オリジナルの花札、ロクアシなどの遊びは子供が実際に好きそうだ」

「みんな裏がある性格だ、親も先生もいじめを見て見ぬふりだし」

「歩が重症を負う場面で火が出てくるが、火は実体がない。大岡昇平の『野火』でも同様の描写があると」

「最後の三体のわら人形は、歩一家のようで薄気味悪い」

P373上段「『白飯と娯楽をよこせ』などとこの年齢の人は言わないだろう」

「誰の視点で書かれているのか分からない。だからうまく入れなかった。基本的に主人公の視点のようであるが、たとえばp332には『15歳の少年ならば、好奇心で万引きくらいするものかもしれない』などという言葉は、誰の視点の言葉なのか?」

「歯とか時計とか、古典的なイメージがよく用いられている。」

「認知症のおばあちゃんの言葉、『歩が船に乗る』というのは渡っては生きて戻れない川を渡るという暗示的な意味があった」

この号の文藝春秋は、しっかりした芥川賞作品に、清原の独占手記あり、東村アキコと林真理子の皇室トークあり、内容の濃いお買い得な一冊でした!

↓おまけ、今回のホワイトボード…

トップページに戻る